このフォントについては、かつてタヌパックの日記で書いたことがあります。そちらも読んでみてください。

その後、このフォントの開発スタッフのかたからもメールをいただきました。

このフォントがどういう意味を持っているのかを説明するには、まず「文字コード」とフォントの関係を理解しなければなりません。

コンピュータ上では、あらゆる文字は文字コードという約束事に従って読み書きされます。コンピュータは数値を扱う計算機ですから、図形や文字なども、全部「数値データ」として認識し、処理しています。

1つの文字を表示するのも、その文字に対してふられている文字コード(例えば「あ」を0101と表す……といった約束)に従って処理しています。

ですから、表したい文字があっても、その文字(字形)に文字コード番号が振られていなければコンピュータでは扱えません。ここがアナログとデジタルの決定的な違いですね。

一方、文字コードに対して実際にディスプレイに表示される文字字形や印刷に使われる字形データは「フォント」と呼ばれています。1つの文字でも、デザインを変えて表示できるのは、表示しているフォントを替えているからです。

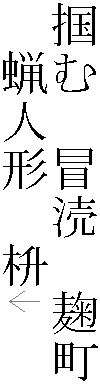

すでに「異体字転」の項で説明しましたように、「つかむ」という漢字に対して、JIS第一水準、第二水準漢字では1つ分のコードしか持っていませんので、そのコードに対するフォントデータが「手偏+新字体の国」であれば、「掴」という字しか表示できず、正字である「手偏+國」は表示できません。

では、「掴」ではなく、「手偏+國」の正字字形を収録したフォントデータがあればどうなるか。

簡単な話で、今度は「手偏+國」の「つかむ」しか表示できなくなります。

Shift-JISコードのままでも、こうした「正字体のフォントデータ」を使えば、簡単に正字体で表示したり印刷したりできるわけですね。

「掴」などという字は本来存在しない嘘字である、と言いきる人がたくさんいます。そうした人たちにとっては「掴」というフォントデータがそもそも間違っているのであり、そんな字形データは最初からいらないわけです。

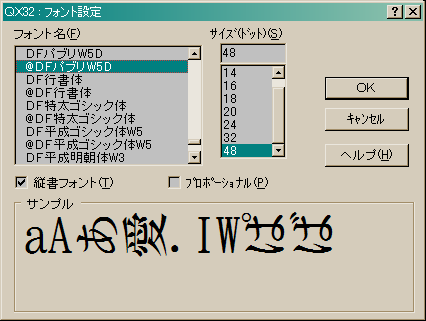

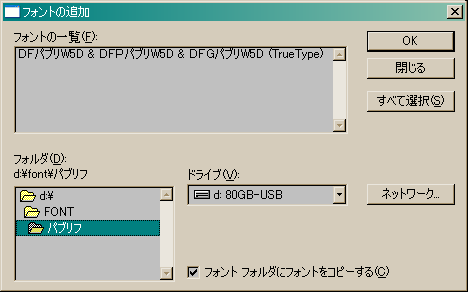

DFパブリフォントは、そうした人たちが文芸作品などのテキストデータを気持ちよく読めるよう、新字体しか収録されていない文字をすべて正字体字形に置き換えたフォントデータです。

デジタルブックでの用途が前提なため、一般の明朝より少し太めの書体となっています。

フォントは、ただダウンロードしてハードディスクにおいておくだけでは駄目です。

フォントは、ただダウンロードしてハードディスクにおいておくだけでは駄目です。