1日百通くらいまでのときは、メールソフト(Datula)のフィルター機能を使って、20KB以上のメールは全部サーバーに一旦残すという設定でしのいでいました。添付ファイル付きのメールを無条件に受け取らない、という方法です。

この方法はお金もかからず、いちばん確実なウイルス防御方法です。詳しくは本コーナーのnPOPやEdMaxの項をご参照ください。また、Outlook Expressユーザーの方は、→こちらにも解説があります。

ウイルス検知ソフトをパソコンに常駐させると、CPUにはたえず負荷がかかり、メインの仕事の能率がガクッと落ちます。ひどいときには、IMEの漢字変換さえ一拍遅れるようになります。こういう状態で、例えば大きな画像ソフトを編集するなどというメモリ食いの作業をするのは命がけで、ウイルス感染の恐れより、ソフトがフリーズしてしまうことのほうがよほど問題になります。

恐らく、コンピュータのプロで、ウイルス検知ソフトを常駐させて仕事をしている人というのは非常に少ないと思います。弊害の大きさを知っているからです。

メールからのウイルス感染は、メールソフトの設定などでほぼ確実に防げますが、昨今ではWindowsのセキュリティホールをついて、インターネットに接続しただけで感染する恐れのあるウイルスなどというものもあるようですから、ときどきは自分が使っているコンピュータのハードディスク内にウイルスが巣くっていないかどうか、チェックするといいでしょう。

そのためだけのために高価なウイルス防御・駆除ソフトを購入するのはしんどいですよね。無料のもので十分です。

ANTIDOTE for PC Viruses SuperLite(VINTAGE SOLUTIONS社提供のお試し版)は、世界中に利用者がいる有名なウイルス検知ソフトです。日本語サイトがあり、

このソフトに限りませんが、完全チェックするには相当な時間がかかることを覚悟しなければいけません。

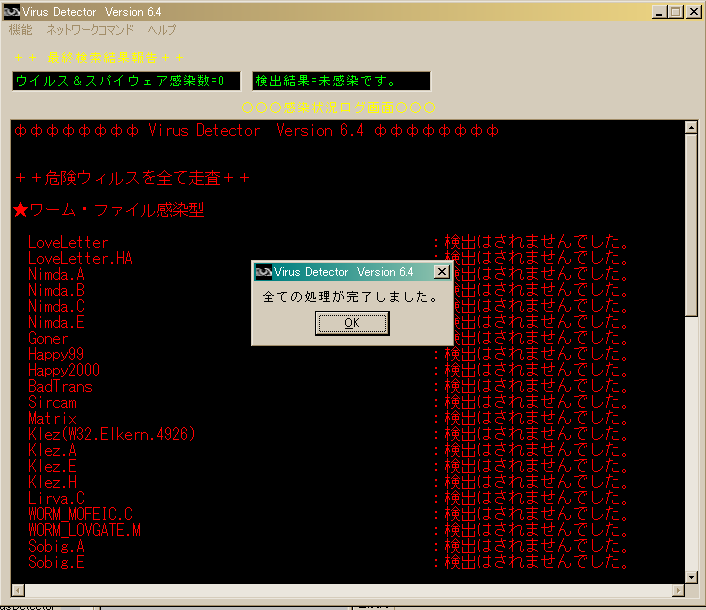

もっと簡単にやりたい場合、黒鏡さん提供のVirus Detectorが重宝します。

このソフト、とにかく動作が速いのが嬉しいですね。

唯一最大の問題は、Windows XPで自己解凍しないことがあること。私のマシンでも起きました。

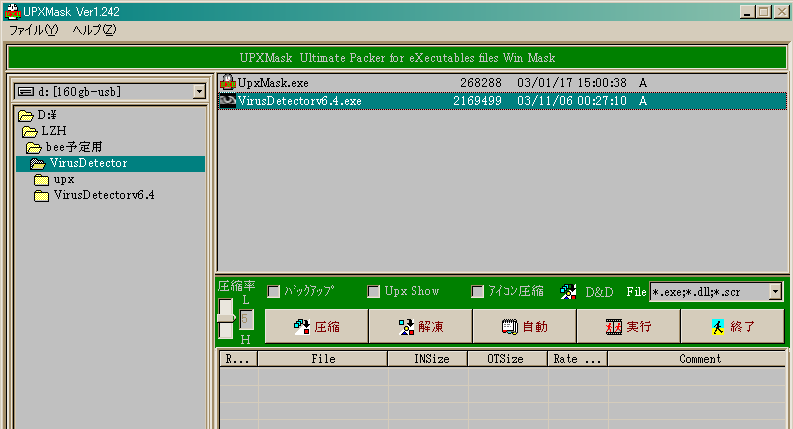

UPXというソフトで圧縮しているために起こる不具合で、UPX MASKというツールを使って起動(解凍)すれば問題なく動作します。もし、ダウンロードしたVirus Detectorが起動しなかったら、UPX MASKを使ってみてください。