世界中が「コロナ疲れ」で危機的状況になっている。

COVID-19は、自分でできる範囲の感染防止対策をした後は「慣れる」しかない……ということで、しばらく傍観していたが、ここにきて、ヨーロッパ、特にイタリアでの死者数急増と、それに比べて日本で報告されている死者数の少なさ(韓国もだが)がどうにも腑に落ちない。

HLA型の違いで、感染しても発症しない(無症状)あるいはごく軽症で済む人の割合が違うのではないかという思いはますます強まった。

各国の公称感染者確認数に対する死亡率を比べると、

特にイタリアでの死者数が突出して多いのは気になる。

3月21日現在の

最新データで、死者数の地域別上位20地域・国(1位はイタリアの4032人、20位はスウェーデンの16人)の「死者/感染者」の割合を出してみると……、

- イタリア:8.6%

- 中国湖北省:4.6%

- イラン:7.3%

- スペイン:5.1%

- フランス:3.6%

- イギリス:4.4%

- オランダ:3.5%

- 韓国:1.2%

- ワシントン州(米国):5.4%

- ドイツ:0.3%

- スイス:1.0%

- ニューヨーク州(米国):0.5%

- ベルギー:1.6%

- 日本:3.4%

- インドネシア:8.7%

- カリフォルニア州:1.2%

- 中国河南省:1.7%

- フィリピン:9.6%

- イラク:8.2%

- スウェーデン:1.0%

……となっていて、イタリア、イランの突出ぶりが目を引く。

詳細なデータは入手できないものの、当局者、看護師、親族らによれば、新型コロナウイルスが確認されて以来、感染拡大が最も深刻なイタリア北部の高齢者介護施設では死者数が急増している。だが、その状況は新型コロナウイルス関連の統計には反映されていない。

「亡くなった場所が自宅や高齢者介護施設で、ウィルス感染の検査を受けていないために、感染による死亡と見なされていない例がかなりの数に上っている」とベルガモ市長のジョルジオ・ゴリ氏は言う。

ベルガモでは今年3月の最初の2週間で164人の死者が発生し、そのうち31人が新型コロナウィルスによるものとされている。これに対して、昨年同時期の死者数は56人だ。

(イタリアでコロナ「隠れ死者」増加、高齢者施設の実態 2020/03/21 ロイター)

……とのことなので、イタリアの致死率は実際には8.6%どころではない可能性が極めて高い。

ちなみにインドネシア、フィリピン、イラクも致死率が高いが、感染者確認数が少ない(それぞれ369人、230人、208人)のであまり参考にならない。

ワシントン州は感染者数1524人中83人死亡で5.4%と高い数値だが、これはクラスター感染を徹底的に洗ったからだろうか。それとも州によって人種の構成比がかなり違うアメリカゆえの要因が何かあるのだろうか。

例えばニューヨーク州の黒人人口比は16%(50州中1位)だが、ワシントン州は3.6%と少ない(50州中30位)

逆に、確認感染者数が多い順に10位(1位:67800人、10位:3983人)までの死者率を見ていくと……、

中国湖北省:4.6%

イタリア:8.6%

スペイン:5.1%

ドイツ:0.3%

イラン:7.3%

フランス:3.6%

韓国:1.2%

ニューヨーク州(米国):0.5%

スイス:1.0%

イギリス:4.4%

……となり、ドイツ、ニューヨーク州、スイス、韓国などの少なさが目立つ。

日本での本当の感染者数は?

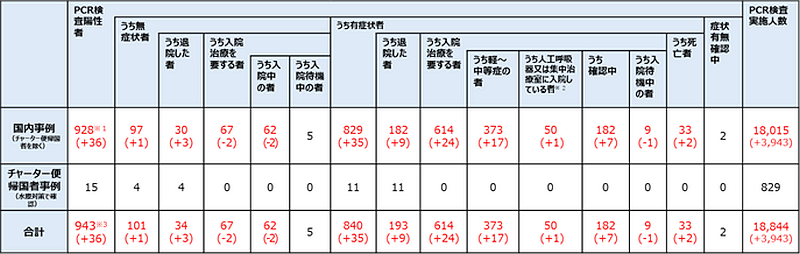

では、日本はどうなのかということで、検査数が少ないためにどこまで信頼できるか分からないが、厚労省のサイトで日本国内の感染状況統計を眺めてみる。

検査総数:18851人

内・陽性者:950人(5%)

内・有症状者:841人

ということは、検査した人で無症状だった人は18010人(96%)だったわけだ。これは「濃厚接触者」と考えられる人たちは、症状がなくても検査したからだろう。とりあえず、これだけ多くの無症状者を検査しての割合なら、大まかな傾向が分かりそうである。

で、まず、

検査総数に対する陽性者:5%をどう考えるか?

無症状の人を96%含むサンプルで5%の陽性者が出るというのは多いのか少ないのか? ……微妙なところか?

無症状者の検査はクラスターの濃厚接触者を中心にしていることから、日本国内全体の感染率はこの半分の2.5%だと仮定すると、1億3000万人の2.5%は325万人である。現在、300万人以上が感染していると考えてもおかしくないということか。

次に、

陽性者のうち無症状者:11.3%をどう考えるか?

ウイルスが入り込んでもまったく気づかないでいる人が1割以上いるということだ。

ちなみに、ダイヤモンドプリンセス号乗客・乗員だけのデータでは、

検査数:3711人、陽性者:712人(19%)、うち無症状者:333人(47%)

で、実に陽性者のほぼ半数は無症状のままだった(下船させて隔離入院後に症状が出た者は「無症状者」から除いているので、陽性が確定した時点で無症状だった者はさらに多い)。

そうした「不顕性感染者」(無症状のまま感染している人たち)は普通に生活しているので、無自覚のまま他の人に感染を広げている。

さらに、感染して症状が出た後のことはどうなのかと見ると……、

陽性者のうち入院が必要とされた者:77%

陽性者のうち死亡した者:3.9%

入院が必要とされた者のうち死亡した者:5.1%

……こう見ていくと、感染してもまったく平気で気づきもしない人と、重症化してあっという間に死んでしまう人がいる、ということが分かる。

その「分岐点」は何なのか? ──それがどうにも気になってしまうのだ。

死ぬか、何でもないか、を分ける要素

重症化するかしないかを分ける要素として、すでに知られている(ほぼ確定している)のは、

- 高齢者は重症化しやすい

- 糖尿病などの持病がある人は重症化しやすい

- 医療体制が追いつかないと治療が受けられず死んでしまう確率が上がる

といったものだ。

イタリアで死者が急増しているのは、まず、高齢化率(人口に対する65歳以上の割合)が23%台で、日本(28.4%)に次ぐ世界第2位の高齢化国家だから、という。

しかし、高齢化だけなら、日本(28%)はイタリア(23%)を上回って世界第1位である。スペインは19%、イランに至っては6.2%(世界で100位以下)にすぎない。

次に、イタリアは財政縮小政策の対象として医療サービスが選ばれていたために、医師や病院などの医療インフラが脆弱だったので死者が増えた、といわれている。

それは間違いないだろうが、それだけであれほどの差になるのだろうか?

日本は医療体制が整っているので、イタリアのような医療崩壊がまだ起こっていないからだという説もあるが、本当かな? と思う。

高熱が何日も続いていてもPCR検査を受けられず、結果、自宅にこもってなんとか踏ん張り、自力で(元々の自然治癒力で)回復する人がかなりいるのではないか?

PCR検査の結果が陽性で、入院が必要とされた者(614人)のうち死亡した者:5.1%という数字を見ても、そもそもCOVID-19が原因で入院している人の数が極めて少ない。

では、日本では感染防止対策がうまくいっているから感染者が少ないのか? ……そうは思えない。世界有数の人口密集都市である東京や大阪で、今までの対策で感染が効果的に防げたとはとても思えない。

イタリアでは若い人たちが両親や祖父母と一緒に田舎で暮らし、ミラノのような都市で働くために通勤しているという生活スタイルが多いので、無症状の若年層感染者が同居している高齢家族にうつしているのではないか、と分析する人もいる。

しかし、それなら日本でも田舎はそうした生活スタイルが多いが、田舎のほうが高齢者が感染して死んでいるという印象は今のところない。

日本ではこれからドカンと感染者が増えてイタリアや武漢のようになると脅す人もいる。しかし、ウイルスが入ってきた時期がイタリア、イラン、スペインより遅いということはない。1月の時点で大量の中国人旅行者が日本に押し寄せていた。

……となると、やはりHLA型などとの相関関係を疑いたくなる。

ABO式血液型との相関性は疑わしい?

中国の複数の研究者が、武漢の病院で看たCOVID-19の感染者1775人(うち206人はすでに死亡)のABO式血液型の分布を調査したところ、A型の感染リスクが有意に高く、O型が低いというリポートを論文精査用機関(正式発表の前に一般公開して他の専門家らの意見を募る目的)のmedRxivに提出した。

これに対して、

「ポイントはウイルスが肺細胞にあるACE2にくっつくのを阻害する『抗A型抗体』。この抗体は血液型A型の人の体にはありません。実はSARSが流行したときの研究で、この抗A型抗体を持たないA型の人のACE2がウイルスを取り込みやすいことが分かっていました。新型コロナでも同じ現象が起き、A型の感染者が多いのだと思われます。O型の人は抗A型抗体があるのでACE2がウイルスを取り込みにくいのでしょう」(左門新・医学博士 日刊ゲンダイ 2020/03/19)

という解説もある。

ACE2受容体とウイルス感染の仕組みについてはすでにCOVID-19以前からいろいろ研究され、報告もある。

しかし、ABO式血液型だけで説明するのはかなり無理があるというか、雑すぎるのではないか。

関係がない、とはいえないが、もっと他の要因が複数絡み合っていると考えるほうが無理はないと思う。

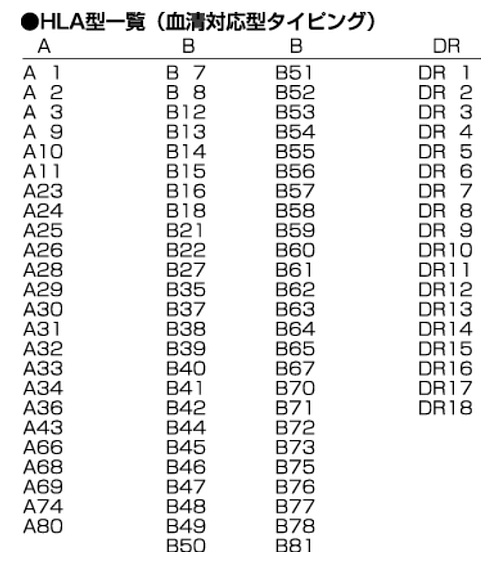

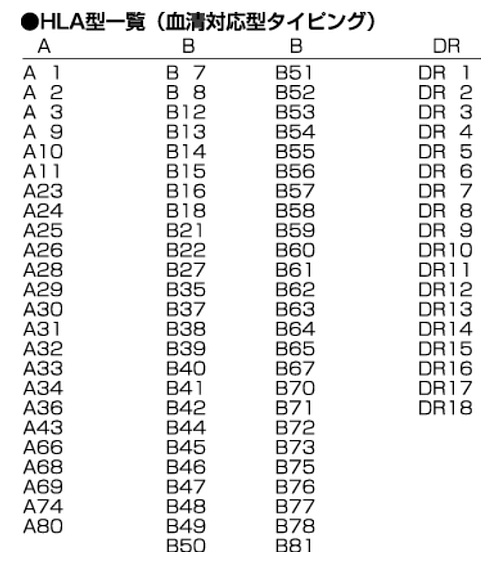

HLA型(いわゆる白血球型)が様々な病気に関係していることはすでに広く知られている。特に免疫に関する因子は大きな意味を持つ。

HLA型の概要 一覧 (BMLより引用)

例えば(すでに3月9日の日記にも書いたが)、シルクロード病の異名を持つベーチェット病。

ベーチェット病患者では、ヒトの免疫応答の重要な役割を担っている“主要組織適合抗原、HLA(human leukocyte antigen:ヒト白血球抗原)”の特定タイプ、HLA-B51 抗原の陽性率が 50~70%と健常者に比べとても高いことが分かっています。

(難病情報センター「ベーチェット病」より)

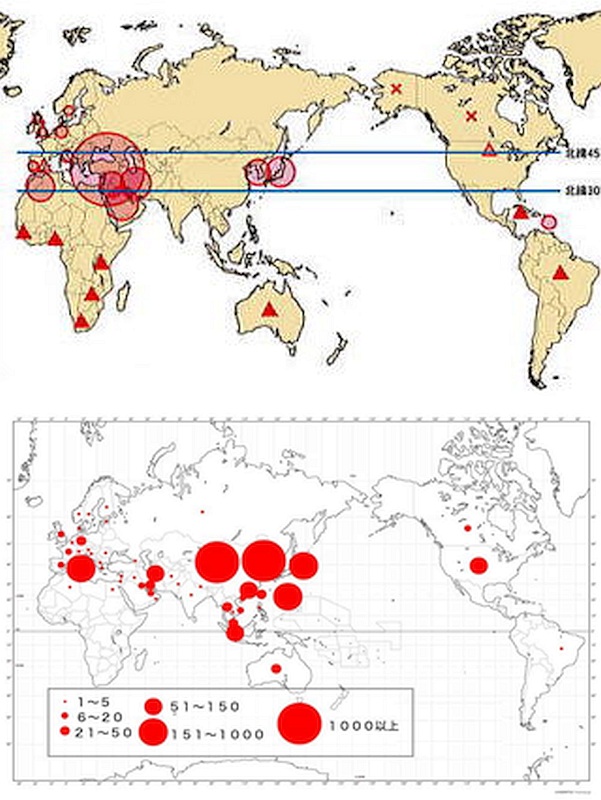

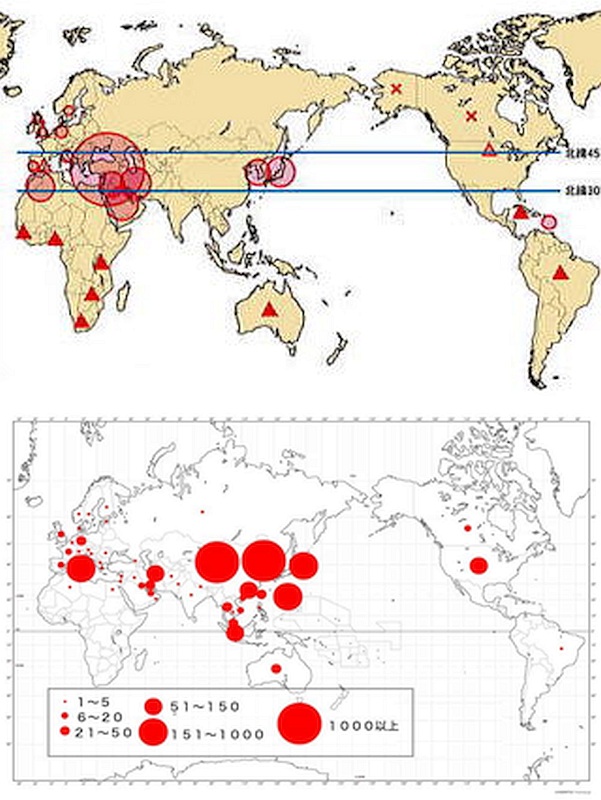

ということだが、ベーチェット病の発症地域とCOVID-19が感染拡大している地域は結構重なる気がする。

上がベーチェット病発症地域、下がCOVID-19感染拡大マップ。似ている?

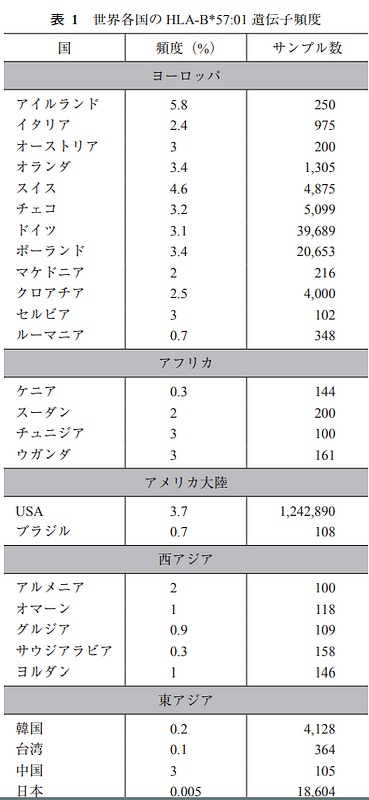

抗HIV薬Ziagen(abacavir)による自己免疫反応を主とする重篤な副作用の原因としてヒト白血球抗原HLA-B5701がある、ということも知られている。

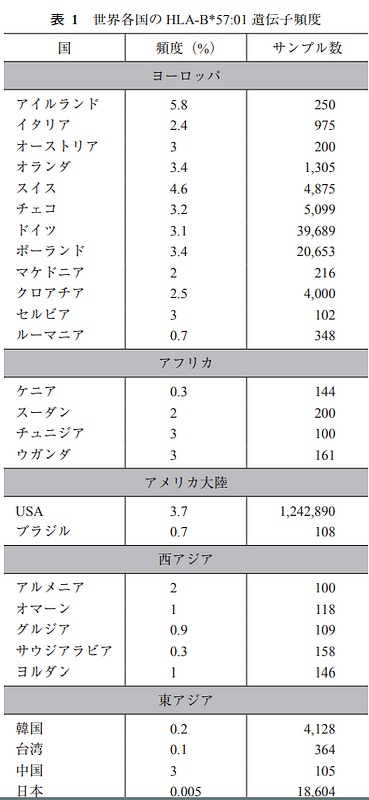

これを見ると、ヨーロッパは概ね高く、アメリカも高い。東アジアでは中国に比べて日本は極端に低く、韓国、台湾も低い(サンプル数にバラツキがあるのでどの程度有意性があるかは疑問だが)。

このように、HLA型の構成分布は国・地域・人種によってかなりの差が出る。

イタリアやイランが他の国に比べて突出してCOVID-19による死者が多いこと、日本や韓国での死者数が少ないことを知るにつけ、やはり国、地域によって「かかりやすい人」「かかっても重症化しない人」「かかると重症化しやすい人」の構成比率が違うのではないかという気がしてしまう。

そのうちにこのテーマでの研究結果も出てくるだろうが、一歩間違えると新たな人種差別や国家間対立を生んでしまいかねない。

そんなことを想像し、心配しているうちにも、COVID-19パニックはエスカレートして、世界中の人々が疲弊していく。

……やはり、最後は「慣れる」しかないのだろう。「正しく慣れる」とでもいうか……。

現代社会は脆弱だ。昔とは違う種類の危険、脆さが増えた。

COVID-19に限らず、病人を看護・治療する医療インフラをしっかり保つことは重要だし、合理的かつ倫理的な判断を下して社会を崩壊から守る人や組織も必要だ。今の日本はそうした「まともな社会作り」から逸脱しすぎている。たまたま、あるいはぎりぎりなんとかなっているという幸運が続いているだけ、という気がする。

COVID-19は最後の警告かもしれない。

完全な崩壊が来る前に、税金の使い方や人の育て方、公平公正な政治・行政を再構築することを真剣に考える必要がある。