「デジタルオーディオ」の本質と理屈を知ることから始める

デジタルオーディオという言葉が普通になってから久しいですが、そもそも「デジタルオーディオ」とはどういうことでしょうか。

音は空気の振動であり、アナログ波です。デジタルなものではありません。

その音をそのまま聴いて楽しむのがコンサート、生演奏の世界ですが、オーディオ趣味というのは、それをいつでもどこでも再現すること、といえます。

具体的には、①最初にアナログ波である「

音」があり⇒②それを何らかの形で

データとして記録し⇒③そのデータを読み出して

再びアナログ波である空気の振動にしたものを耳で聞く……ということです。

この過程の内、

最初と最後はアナログである、ということをまずは理解しましょう。デジタルは真ん中の「データにして記録する」という部分だけです。

元の音にいかに近い音を記録して再生できるか、再生した音がどれだけ心地よく聞こえるかという部分で苦労する、工夫することを楽しむのがオーディオ趣味といえるかもしれません。

昔はこの「記録する」という手段がなかったため、音楽の世界はおのずと大きな音を出せる楽器を音響効果のよい建物内で聴かせていました。もちろん一部の余裕のある人たちだけに許された贅沢な趣味でした。ヨーロッパのクラシック音楽はこうした価値観の中で成立した音楽形態といえます。

音を録音・再生するという文明・文化が登場して、一般庶民でも音楽鑑賞を楽しめるようになったのはかなり最近のことです。19世紀後半にレコードというものが発明され、音の振動を円盤に刻む方法が出てきて、20世紀になってからは磁気テープなどの磁性体に記録する方法が現れました。

私が子どもの頃にはそれらの方法しか存在していませんでしたので、音楽の記録はレコード盤か磁気テープでした。

1970年代になると「

デジタル信号で記録する」という方法が登場して革命が起きます。私が20代の頃です。レコードはCDに取って代わり、記録媒体も磁気テープではなく、樹脂のディスクなどに代わりました。今はもうディスク媒体も時代遅れとなり、記録するものはSDカードであったりスマホ内部のメモリであったりします。その結果、音楽作品がパッケージとしての商品価値を急速に失い、

デジタルファイルという形のないものになってしまいました。

デジタル信号というのは、ザックリいえば0と1の数値の組み合わせのことです。デジタルデータの記録はアナログデータの記録とは違い、

エラーさえなければいくらコピーしても劣化しませんしノイズも入りません。元の音をどのくらい細かく分解して記録するかによってのみ音質が決まります。まずはこの基本的な理屈をしっかり理解しましょう。

最も簡単な楽しみ方はBluetoothスピーカー

録音物がただのデジタルファイルになって商品としての「形」を失ったことは寂しいと感じる中高年は多いでしょう。しかしまあ、これも時代だと割り切り、デジタルの簡便さを最大限に享受する方法を探るほうが幸せになれると思います。

最も合理的な鑑賞法は、

Bluetoothスピーカーを使ってスマホなどに保存した音楽データを再生するというスタイルでしょう。最近どんどん利用者が増えているワイヤレスイアフォンは、耳に入る超小型のBluetoothスピーカーといえます。

Bluetoothとは、近距離無線通信の規格の一つで、ワイヤレスのキーボードやマウス、イアフォンなどでよく使われています。送信側と受信側をケーブルで結ぶ必要がないので大変便利なものですが、音を送受信する場合はデータを圧縮するので、理論上、音質は劣化します。

最近ではほとんど劣化が感じ取れない高音質の規格も出てきましたが、送信側(例えばスマホ)と受信側(Bluetoothスピーカー)の両方がその規格に対応していなければなりません。どちらかが程度の低い規格だと、音質は低い規格になります。

しかし、この方法で音楽を楽しもうという場合、そうしたデジタル部分での音の劣化がどうのこうのよりも、スピーカー側のアナログ部分の品質、スピーカー内に組み込まれているアンプの性能や設計のよしあしのほうが圧倒的に大きな差となります。デジタル部分のことはあまり気にせず、実際に使ってみて「いい音」だと感じられる製品を選べばいいのです。

特に私のような高齢者は周波数の高い音は聞こえなくなっていますので、19kHz以上の音が消えているだのなんだのという理論的なことを気にしてもしょうがない、と割り切っています。

最近のBluetoothスピーカーの性能はどんどんよくなっており、固定式のPC用のミニスピーカーよりも携帯できる小型Bluetoothスピーカーのほうが音がいいのでそっちに替えた、という人もいます。

私は

JBLのCHARGEというモデルの初代機を中古で購入して持っていますが、大きさからは想像できないような迫力ある音が再生されるので驚きます。

EWIの再生用としても使っており、スマホからカラオケをBluetoothで飛ばして、EWIはミニステレオケーブルでつないで同時に再生する、ということもよくやります。この方法だと、電源のない屋外で伴奏付きのライブ演奏などもできてしまいます。

Amazonで一番人気らしい

ANKERなどの製品は5000円程度からあります。できれば、その倍の金額を出しても

JBLの製品を選んだほうが安心かもしれません。

スマホからBluetoothスピーカーに音楽を飛ばして再生する──細かいことをいわなければ、これがいちばん合理的なデジタルオーディオ鑑賞法です。

こんな風にどこへでもポンと置ける。ミニパーティ用のカラオケマシン代わりにもなる。

JBL Charge初代機の再生音……雰囲気だけでも伝われば……と。普通にBGMなどを流すにはこれで十二分では?

デジタルの世界には宗教やトンデモは通用しない

2015年頃、SONYが発売した「高音質再生のためのメモリーカード」と謳うSDカード(64GBで参考価格が19,980円)なる代物に対しての

Amazon内のレビューが大喜利状態になるという楽しい(?)事件が起きました。

- 「ピンポーン」と自宅のチャイムが鳴った時から、「お、この澄んだ高音域はあの製品が届いた音かな?」とクリアにわかりました。

- このメモリーカードだと中居くんの音痴も直ってます 信じられないようですが本当の話です。

- 最初は他のチープなSDカードとの違いが全くわかりませんでしたが、100均で買った綿棒で耳くそを取り除いたら劇的に音質が向上しました!

- このカードを購入以来,我が家のオーディオ音質は劇的に向上し,TVの映りも良くなり,ご飯も美味しく炊き上がるようになりました。家内安全、商売繁盛、厄除け、安産にも効果がありそうです。まさに奇跡の商品。

- これを玄関のドアにぶら下げたら、あれほど悩まされた蚊が入って来なくなりました。もう手放せません。

- あまりの音の良さに頭が痺れました。

- まるで聖母が語りかけてくるような暖かさを感じる、それくらい素晴らしく温かい音なんです。更に驚いたのは、イヤホンを外した時です。なんとイヤホンを外しても音楽が聞こえるのです!聖母の声も聞こえます、知らないおじさんの声も聞こえますがおそらくベートーベンでしょう、このSDカードのおかげで聖母や憧れの人が僕の頭に舞い降りてきたのです。

……もちろん、これらのレビューをしている人たちは、SDカードによって音がよくなるなどということはない、ということを知った上で書いているわけです。

レコードの溝が減ってきたり、磁気テープの磁性粉が剥がれてきたりすると、そこにアナログ信号として記録された音は徐々に劣化します。しかし、デジタル信号は0か1か、○か×かという記録なので、データが欠けてエラーを起こさない限りは劣化しません。記録する媒体はHDDだろうがSDカードだろうがUSBメモリだろうがなんでもいいわけで、高いSDカードを使えば音がよくなる、ということは理論上ありえないわけです。

もちろん、粗悪なSDカードというのは存在します。データの読み取り途中でエラーが出たり、ひどいのになると、ある一定データ量を記録するとその後の信号がすべて記録されていない、などというとんでもないものもあります。私はこういう粗悪なカードで何度かひどい目に合いました。ドライブレコーダーに記録されていなかったり、カメラのデータが消えていたり、取り返しのつかないことが起きます。

しかし、SDカードの品質は、必ずしも価格に比例しないということも経験しています。数百円の無印の中国製SDカードであっても、ちゃんとデータの読み書きができるものなら問題はありませんし、逆に、そこそこの価格がついたメーカーブランドのカードが欠陥品だったこともあります。

SDカードに1万円以上出すほど馬鹿げたことはありません。

音質を左右するのはアナログの部分

デジタルオーディオといっても、音を記録・再生する最初と最後の部分はアナログです。

- 録音する(マイクやマイクアンプ=アナログ機器)

↓

- 音というアナログ信号をデジタルデータに変換する(A/DコンバータによるA-D変換)

↓

- デジタルデータを記録する(SDカードなどの記録媒体=デジタル)

↓

- デジタルデータをアナログ信号に戻す(D/AコンバータによるD-A変換)

↓

- アナログ信号を増幅する(アンプ)

↓

- 増幅されたアナログ信号を再び音に変える(スピーカーやヘッドフォン=アナログ機器)

……という過程の中で、3の部分では音は劣化しません。エラーが出ない限り、このデジタルデータを何回コピーしても劣化しません。

「音が変わる」のはその他の部分です。

その中でも

最初(マイクによる録音部分)と最後(スピーカーによる再生部分)は昔も今も完全なアナログであり、最も音質に影響します。

アナログからデジタルへ、デジタルからアナログへ変換する部分の品質も音質に影響します。

既存の音楽を聴く場合、リスナーは1と2の部分は関与できないので、4~6の部分を工夫することでオーディオ趣味を楽しむことになります。

前述のBluetoothスピーカーはこの4~6の部分をすべてオールインワンパッケージにした製品です。

音声データの圧縮・非圧縮

デジタルの音声データには「非圧縮」「非可逆圧縮」「可逆圧縮」の3つの種類があります。

Windowsの標準音声形式である

WAVやMacの標準音声形式である

AIFFは非圧縮で、元データをそのまま記録しますが、よく知られる

MP3は非可逆圧縮で、データをいくぶん捨ててデータ量を少なくしてから記録します。その記録データを再生するときには元には戻せないので、元の音よりデータが少ない音として再生されます。大きな音の裏に隠れて人間の耳が検知できないような小音量の音などが省かれます。

圧縮の度合が大きければ、それだけ音質は劣化します。

可逆圧縮の代表は

FLACで、記録する際にはデータ量を減らしますが、再生する際に元の音に戻せるというものです。ZIPファイルなどをイメージすると分かりやすいでしょう。あれと同じ原理です。

前述のSDカード大喜利に話を戻せば、SDカードに保存されるときにはすでにこれらのデータに変換された後なので、圧縮度合が大きいMP3形式で保存されればどんなに高価なSDカードであろうが関係なく再生するときの音は元の音に比べて劣化しています。逆に、安いSDカードに保存しても、データが壊れない限りは読み出したデータの通りに再生されますので、SDカードのような

保存メディアによって音質が変わることはありません。「いや、変わる!」と言い張る人がいるなら、それはプラシーボ効果というものです。

昔のように、ちゃんとアンプとスピーカーを組み合わせて音を楽しみたい

Bluetoothスピーカーによる再生は、スピーカーに音が飛んでいく段階ではまだ信号はデジタルのままですので、Bluetoothスピーカーの内部でそれをアナログ信号に変換し⇒増幅し⇒スピーカーから音を出す……という、デジタルオーディオの最後の3段階は全部Bluetoothスピーカー製品に委ねています。

↑ Bluetoothスピーカーは、デジタル音声データをアナログに戻して増幅させ、スピーカーから音を出すという3つの役割を全部担っている。

これでは面白くない。もっと本格的にオーディオという趣味を楽しみたいということは、要するにこの

D/A変換⇒増幅⇒スピーカーから再生、という3つの段階をそれぞれ別の専用機にやらせたい、ということになるでしょう。もっと簡単にいえば、昔のようにアンプを選んだりスピーカーをとっかえひっかえ音を聴き比べたりしたい、ということだと思います。

私もオーディオの世界とは50年以上のつきあいですから、歳を取って聴力や気力が衰えた今でも、その程度のこだわりはまだ持っています。

ただ、ビンボーさんなので、数十万円もする高級ブランドのアンプやスピーカーは買えません。また、現代ではそれが必ずしも「いい音」に直結しないことも知っています。

私の仕事場にあるメインの再生装置は、アンプがイギリスの

naim audio社のNAIT2という小さなプリメインアンプ(1988年発売で当時の価格は14万円)。スピーカーはやはりイギリスの

Mission 700LEという小さめのブックシェルフタイプです。この組み合わせで出てくる音以上の音質は求めてもしょうがないな、と思っていて、もう30年以上変わっていません。

もっと高価な装置を持っている人のところに行って聴かせてもらっても、そんなに大したことないな……と思ってしまうわけです。

この手のオーディオ趣味では、アンプとスピーカーの組み合わせがいちばんの醍醐味でしょう。アナログ機器というのは、もう何十年もの間、進化していません。むしろ昔の製品のほうがしっかりした部品で作られていたために現代の製品より音がよかったりもします。特に

スピーカーは、完全なアナログ機器であり、一種の楽器なので、デジタルの理屈が一切通用しません。

しかし、アナログレコードの時代とデジタルデータを再生する今とでは、考え方が若干変わってきます。

以下、何がポイントなのかをまとめてみます。

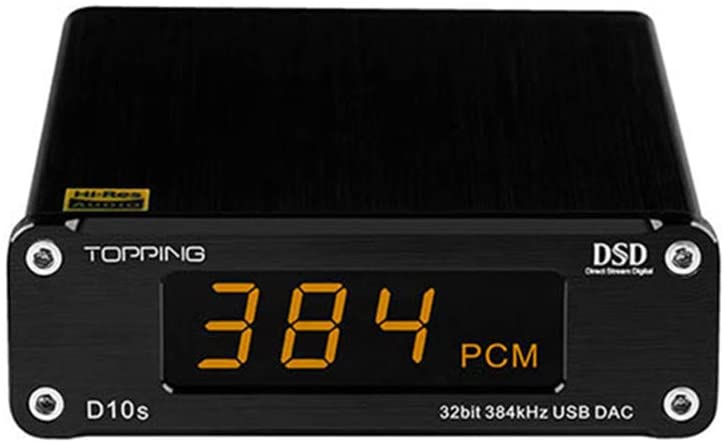

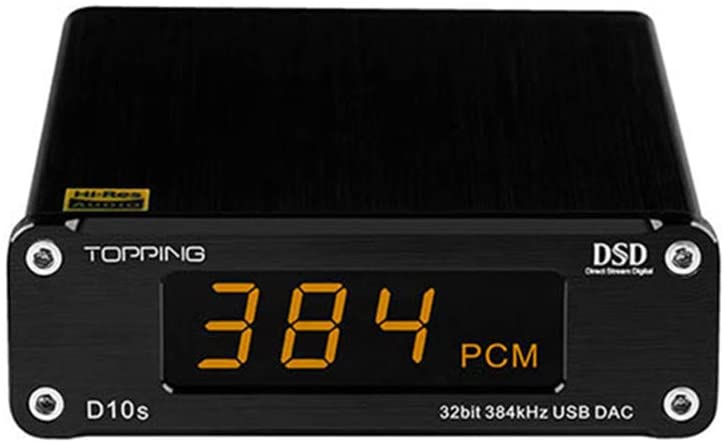

最初にお金をかけるべき部分はDAC

SDカードに1万円以上も出すくらいなら、

D/Aコンバータ(デジタル・オーディオ・コンバータ=

DAC)に金を使うべきです。

これが粗悪だと、保存されたデジタルデータが健全であっても、アナログ信号に戻す際に劣化するからです。アナログ信号は0と1の組み合わせではなく、

連続した「波」状の信号なので、使っているパーツの品質などで音質に差が出ますし、ノイズも混入しやすくなります。

パソコンにしてもスマホにしても、ヘッドフォンなどをつなぐアナログ音声出力端子は最初からついています。ここから出力されるアナログ信号は、パソコンやスマホの内部にあるDACでデジタル信号をアナログ波に変換しているわけですが、製品全体のコストからしてDAC部分は当然安く作られています。

これを使わず、専用のDACを通して音を出力すれば、音質は向上します。

具体的な製品としては、USB接続するオーディオインターフェイスというものがこのDAC部分を担当します。

最も安価で、かつ、多くのパソコンに内蔵されているDACよりは品質が高いであろうと思われる製品として、すでに前章でも紹介したSoundblaster社のPlay! 3 という製品があります。これをUSB端子につなぐだけで、出力されるアナログ音声信号の品質は若干上がるはずです。

LiNKFORやTOPPINGのDACにはデジタル出力端子もついていますが、これはデジタルで入ってきた信号をデジタルで出力するわけで、アナログへの変換はしていません。デジタル入力端子を持つ他のオーディオ機器(録音機やアンプなど)につなぐ際の単なるリレー装置の役割だと思えばいいでしょう。

デジタル入力端子を持つアンプに光ケーブルや同軸ケーブルでデジタル出力をつないだ場合は、その後のアナログ変換はアンプ内蔵のDACで行っていることになりますので、

音質はアンプ内蔵DACに依存します。単体のDAC製品内部のDAC部分は使っていないことになるので、どんなに高価な製品であっても意味がありません。

このDACのアナログ出力をアンプのアナログ入力端子につないだほうが、デジタル入力にデジタル出力をつないだときよりも音がよいという場合は、アンプ内蔵DACよりもこれら単体のDAC製品のほうがDAC部分の品質が高いということになります。

↑ どんなに高価なDACを挟んでも、アンプ側にデジタルで出力したのでは、D/A変換をせずにスルーしていることになるので意味がない。

さらにお金をかけていい音質を目指したいという場合は、

2000円台から果ては10万円超までいろいろあります。幸せビンボー術的には上限は15000円くらいかなあという気がしますが……。

DACが決まったら、いよいよオーディオ趣味の醍醐味であるアンプとスピーカー選びですが、長くなってきたので、これは次の項に分けます。

『So Far Away たくき よしみつSONGBOOK1』

原発が爆発する前の2010年 阿武隈山中のスタジオにこもって制作した自選ベスト曲アルバム

20代のときの幻のデビュー曲から阿武隈時代に書いた曲まで、全13曲

iPhone、iPadのかたは

iTunesストアから、

アマゾン、

moraでも試聴可能

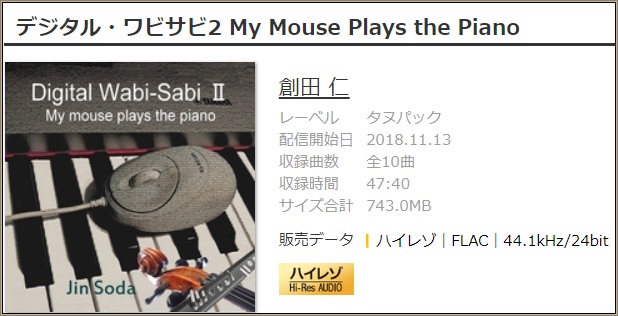

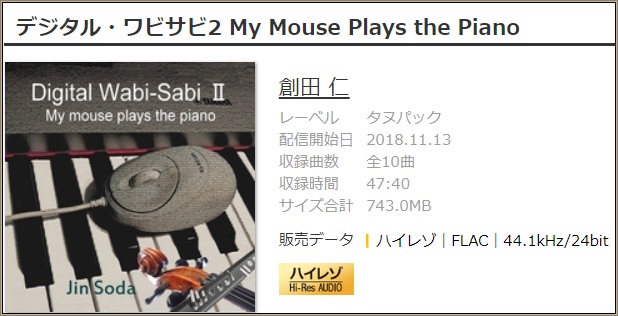

EWIが奏でるメローで心に染みるメロディ。デジタル・ワビサビシリーズの第2弾発売! ↑ClickでiTunesストアで試聴

無料試聴時間が長いのはmora。こちらはハイレゾ版で配信 Click↑

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ